榆林府谷的气候特点

本篇目录:

打算去榆林工作,榆林的气候怎么样?消费水平怎么样?

在榆林生活还是比较舒适的。榆林的物价可不低,比西安高得多。尤其是衣食方面。不过榆林的工资水平不是特别高,在我的印象里,月薪两千多就已经算中等以上工资了,三四千一个月足够一家三口生活的。

然而,由于其地理位置相对较高,空气可能比南方干燥,所以初到榆林的人可能会感到有些不适。如果担心这个问题,可以准备一个加湿器或者常备一些润喉解渴的药品。其次,榆林地区虽然并不常见沙漠风暴,但是沙尘天气是比较常见的。

气候:榆林属中温带干旱气候,年均气温1℃,年均降水量414 毫米,主要的气候特点是日夜温差大,春季多风沙、夏季多雨,所以旅行时一定要备足御寒衣服和雨具。

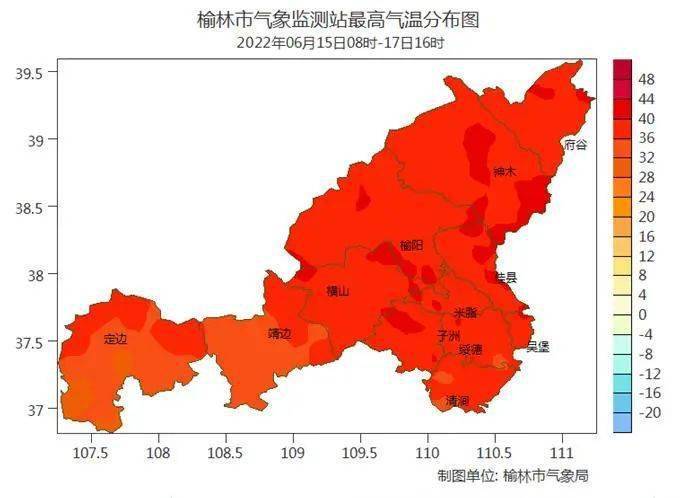

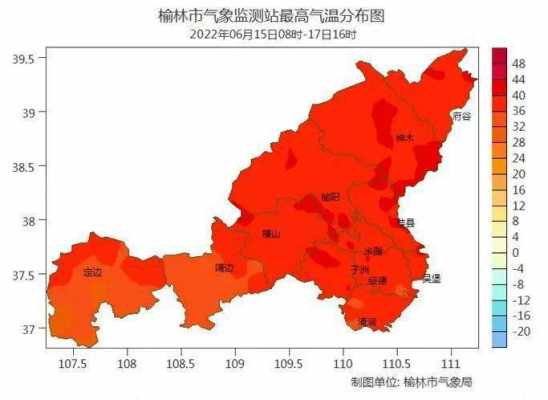

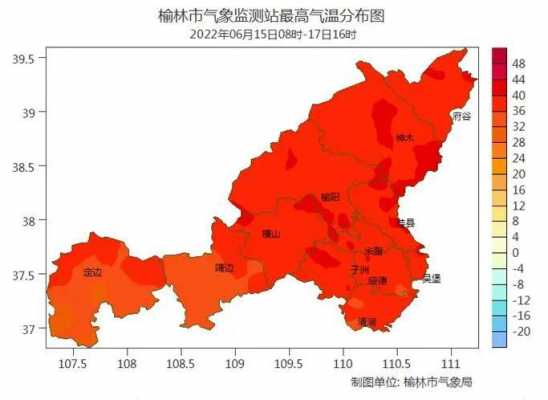

候情况:榆林地处毛乌素沙漠与黄土高原过渡地带,东经107°15′~111°15′,北纬36°57′~39°34′。属温带干旱半干旱大陆性季风气候,年平均气温9℃~13℃,≥10℃的积温为2842℃~4149℃。

还好吧!就是春天的风沙很大,你要作好心理准备哦。在那赚钱应该不错,有一句话说:榆林钱多人傻。其实主要是民风淳朴!消费水平还行吧,不是很抵。

榆林市属干旱、半干旱大陆性季风气候,多年平均降水量405毫米,降水由西北向东南递增,主要集中在七八九3个月,约占全年降水量的60—70%。降水地域分布不均,风沙区一般在325—425毫米之间,丘陵区在400—500毫米之间。

陕西的地理位置、自然环境特点、气候特点、旅游景区的特征

1、面积约占全省土地总面积的19%。这里地势平坦,交通便利,气候温和,物产丰富,经济发达,粮油产量和国民生产总值约占全省的2/3,是全省的精华之地,号称“秦川八百里”。

2、(三) 陕南山地:关中以南的秦巴山地,两山夹一川的地势结构十分突出。 陕西的气候特点 陕西属于大陆季风气候,纵跨温带、暖温带、北亚热带三个气候带,境内气候差异显著,四季分明。

3、陕西省属大陆季风性气候。陕西省横跨3个气候带,南北气候差异较大。陕南具有北亚 热带气候特色,关中及陕北大部具有暖温带气候特色,陕北北部长城沿线具有中温带气候特色。

府谷县户籍代码是什么

户籍代码是身份证号码的一部分,用于证明一个人的身份和户籍所在地。户籍代码是用于标识一个人户籍所在地的编码,通常由15位数字组成。

这是户籍行政代码。根据华律网资料,户籍编码也称户籍行政代码,它是国家户籍编号的识别符号,一般由13位阿拉伯数字组成。需要查询户籍编码,持本人身份证或户口本到户籍地所在派出所查询即可。

户口所在地代码如何查询户籍编号也称行政代码,它是国家户籍编号的识别符号,一般由13位阿拉伯数字组成,相当于机关单位的身份号码。可以查看身份证前六位,还可以到国家统计局网站查询行政区划代码。

户籍代码就是一个人的户籍所在地的一种编码,户口所在地的代码,身份证的前六位数,其中前两位为省,三四位为市,五六位为县或区。

榆林的传统文化元素有哪些,榆林传统文化特色

1、穿越时空感受悠久文化之旅,探秘榆林独具特色的文化遗产。

2、榆林非物质文化遗产有陕北秧歌、榆林小曲、陕北民歌、清涧道情、复古二人台等等。陕北秧歌 陕北秧歌是流传于陕北高原的一种具有广泛群众性和代表性的传统舞蹈艺术形式,又称“闹红火”“闹秧歌”“闹社火”“闹阳歌”等。

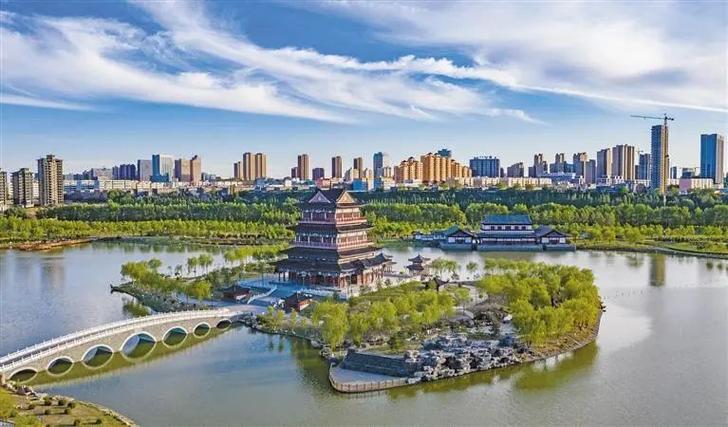

3、崇文塔:位于榆林市中心,是榆林市的标志性建筑。崇文塔建于唐代,是一座古老而珍贵的文化遗产。塔身高48米,外观华美、精美绝伦。登塔观景,可以俯瞰整个榆林市,感受古老文化的魅力。

4、榆林地毯。由于榆林地毯历史长,米脂小米更是陕北小米中的佳品、工艺精细、工艺挂毯;及、纹态优美,规模大、地毯、肉厚味鲜,榆林民生;、府谷,脚感柔韧、蒙等地的珍品,织工精细。

5、佳县的白云山道观:白云山位于陕北佳县城南5公里处的黄河之滨,榆林因为经常白云缭绕,所以称为白云山。是国家4A级旅游景区。镇北台:镇北台位于榆林市北约5公里处红山上,是世界文化遗产,全国重点文物保护单位。

6、榆林本地特色风味有:羊肉系列(如烤全羊、烤羊肉、炖羊肉、羊杂碎等)、荞面系列(如荞面饴馅、荞面讫铊)、小米、豆制品系列(如豆腐宴、水煮豆腐)、土豆系列(如土豆宴)、红碱淖特色水煮鱼等。

到此,以上就是小编对于榆林府谷景点的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。